|

|

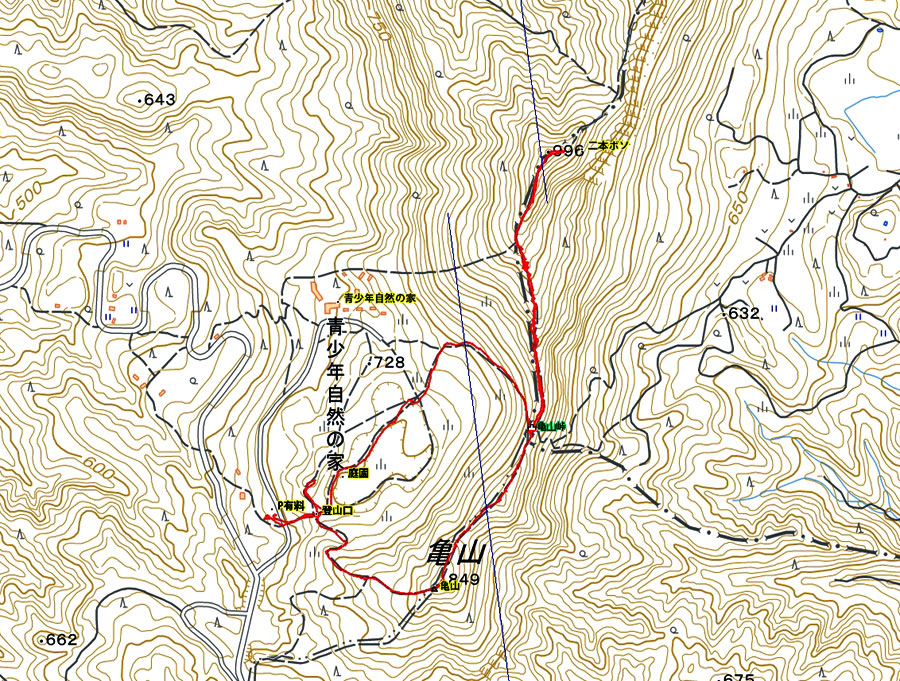

| 【国土地理院25000図・軌跡ログ】 |

|

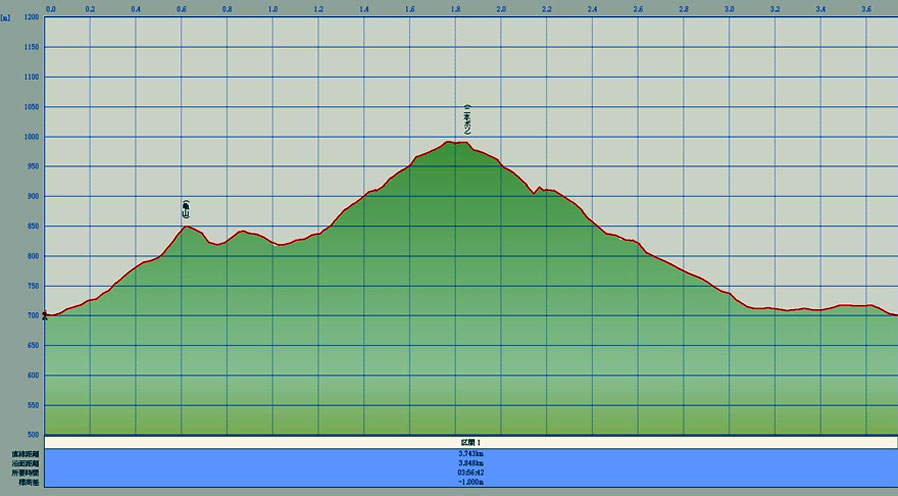

| 【標高グラフ】 |

|

| 【山記録】 | |

| 日時・天候 | 2023年10月27日(金)・快晴 |

| 山名 | 亀山(849m)・二本ボソ(996m) |

| 山域(整理区分) | 曾爾高原(奈良県・室生) |

| コース・タイム |

亀山登山口(10:03)~亀山(10:25)~亀山峠(10:45)~二本ボソ(11:30)~展望台昼食(11:55-13:00)~亀山峠(13:20)~亀山登山口(13:40) |

| 距離/累積高低差 | 沿面距離3,8km/累積標高∔375m-376m |

| 団体名・人数/登山レペル | ゆっくりナナハチ例会9/登山レベル初級/人数5名(UUOOY) |

| 【足跡】 |

| 曽爾高原は、お亀井池付近に自生するススキが尾根付近まで広がる壮大な景観が魅力です。秋になると全国のカメラマン憧れの地であります。 今日のお天気快晴で暑くもなく寒くもなく快晴で絶好の山日和でした。平日にもかかわらず大勢の人が来ていました。 ゆっくりナナハチ例会9は、3時間半ほどかけて亀山から二本ボソまで周回しました。 暖かい秋風が吹く小春日和の曽爾高原を堪能することができました。 秋の花木としては、ミヤマガズミ・タンナサワギフタ・ウメモドキ・ナナカマド・センブリ・ウメバチソウ・リンドウ・カマツカ・ダンナサワフタギ・オオカメノキが見られた。 (この情報は、伊賀の上田さんからの提供です) |

| 【有料駐車地】 |

|

上・左、駐車地。駐車料金800円。徒歩数分で登山口へ。 上・左、駐車地。駐車料金800円。徒歩数分で登山口へ。下、駐車地から住塚山・国見山が見えた。 |

|

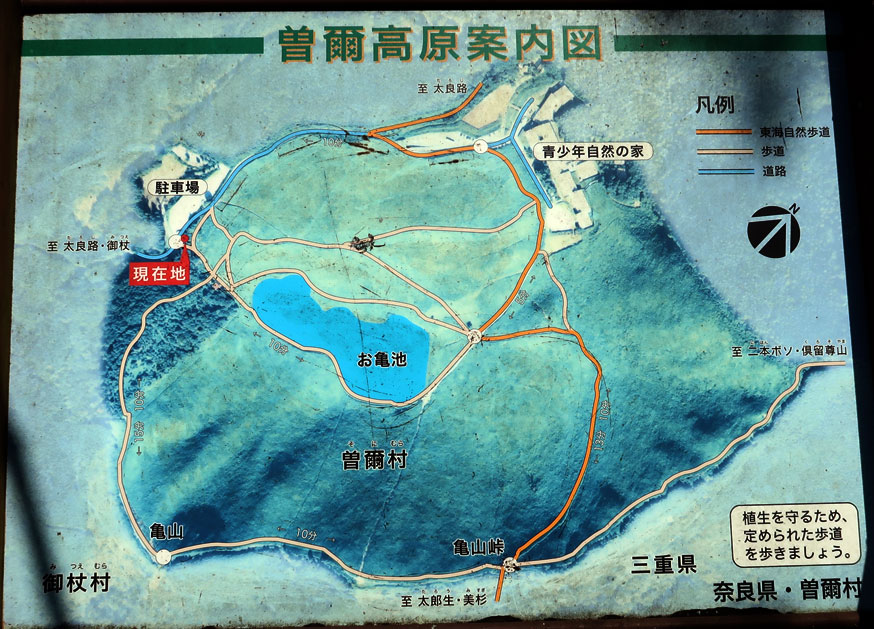

| 【登山口にある曾爾高原案内板】 |

登山口。ここから亀山峠へと向かう。暫く階段が続きます。 登山口。ここから亀山峠へと向かう。暫く階段が続きます。 |

|

| 【散歩道のような雰囲気】 |

|

上、秋を彩る花の実ガマズミが見られた 上、秋を彩る花の実ガマズミが見られた左、道端に距離表示あり。 亀山山頂1.4km 二本ボソ1,8km 下、巨大な噴火跡が二本ボソまで延びる絶景。裾にはススキが群落し四季を彩る。いつ来ても感動する。 |

|

| 【亀山と後古光山への道】 |

|

上、左、 上、左、樹林の中を行く。所々に、「これ何の木」の看板あり。ヒントの蓋を明けると名前が書かれてます。 下、 後古光山まで1.2km。 亀山まで0.3kmの分岐標識あり。 |

|

|

| 【亀山へは展望の良い道】 |

|

上、池の向こうは国立少年自然の家。 上、池の向こうは国立少年自然の家。左、正面のピークが亀山。 |

| 【亀山】 |

|

上、亀山849mの標識あり。絶景で暫し足を留める。 上、亀山849mの標識あり。絶景で暫し足を留める。下、東側は、ススキの向こうは三重県側台高の山並みが霞んで見える。Uさんの写真拝借。 |

|

| 【二本ボソへの快適な道】 |

|

上、正面に二本ボソへの道。 上、正面に二本ボソへの道。左、岩場もありますが難なく通過。 下、振り返ると、亀池から古光山まで高低差のある絶景で足が止まります。 |

|

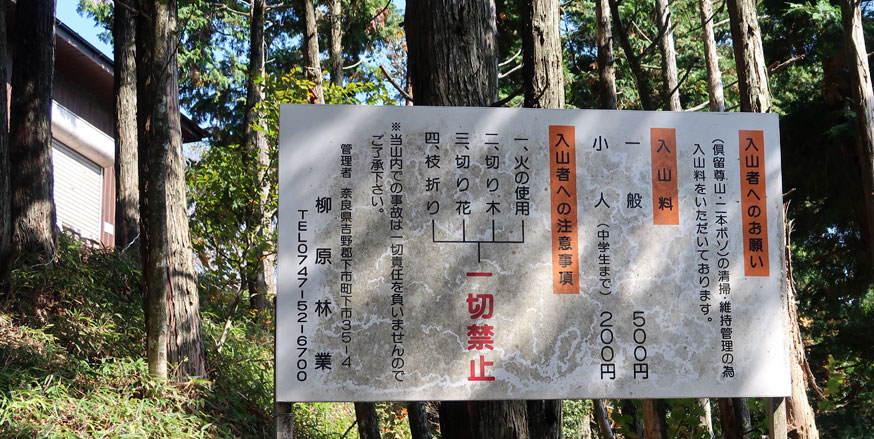

| 【二本ボソ手前の売店】 |

左、この付近の樹林は、紅葉していた。 左、この付近の樹林は、紅葉していた。下、売店は閉まっていた。隣には入山料金の看板があり。 |

|

|

| 【二本ボソ】 |

|

上、二本ボソの山頂。 上、二本ボソの山頂。左、俱留尊山が目の前に見えます。 下、紅葉が始まった俱留尊山が美しい。 俱留尊山1037m。二本ボソ996m俱留尊山の方が40mほど高い。 |

|

| 【展望地に戻り昼食】 |

|

上、展望地の上部(樹林との境)から見た景観。 上、展望地の上部(樹林との境)から見た景観。左、展望地で昼食。 下、展望地にて記念写真。 |

|

| 【亀山峠から下る】 |

|

|

一番上、古光山の奥に高見山が見えた。高見山は上田さんが撮影したものを挿入しました。 一番上、古光山の奥に高見山が見えた。高見山は上田さんが撮影したものを挿入しました。上、国立少年自然の家。今から30数年前に建てられた。その頃、ここで自然教室が実施され児童(5~6年生)60人ほど引率し宿泊した思い出があります 下、亀山峠。ここから下山開始。 |

|

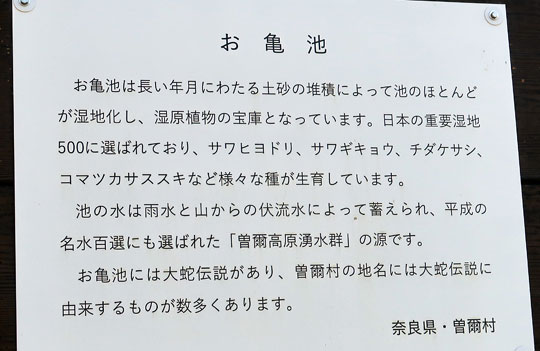

| 【お亀池へ降りる】 | |

|

|

|

|

お亀井池。自然公園として整備されています。秋はススキの大草原としてカメラマンで大賑わい。今日も大勢の人が来ていました。中には、新婚さんもいて晴れ姿でススキをバックに数人のプロカメラマンが撮影していました。 お亀井池。自然公園として整備されています。秋はススキの大草原としてカメラマンで大賑わい。今日も大勢の人が来ていました。中には、新婚さんもいて晴れ姿でススキをバックに数人のプロカメラマンが撮影していました。 |

|

|

|

| 曽爾高原Uチュ-ブに投稿されたものです。開始まで10秒ほどかかります。 | |