|

|

| 【山記録】 |  イハイガ岳の三角点 |

||

| 日時・天候 | 2011年10月09日(日)・晴 | ||

| 山名 | 東雨乞岳・雨乞岳・清水の頭・イハイガ岳・綿向山・水無山 | ||

| 山域 | 鈴鹿(近江) | ||

| コースタイム |

武平トンネル西広場(7:04)~沢谷峠(7:45)~三人山(8:30-40)~東雨乞岳(9:20-30)~雨乞岳(9:45)~清水の頭(10:30-45)~大峠(11:40-50)~イハイガ岳(12:40-13:20)~綿向山(14:15-23)~水無山(15:05-15)~林道下山(15:47)~水無小屋(16:15) 総タイム9時間10分(休憩含む) |

||

| 距離/累積高度差 | 総距離14.1 キロメートル 高度差(+1466m -1598m) |

||

| 団体名 | Gi-suzuka | ||

| 【武平トンネル西口の広場に駐車】 |

| 【】 |

| 【足跡】 |

| <初めに> 今年7月「鈴鹿を歩く新山の会」(会長大津市G氏)が発足した。 平均年齢60才台中半の高齢者ですが、体力は10年以上若い人の集まりです。 新会の発足記念として、鈴鹿の八山(雨乞岳から水無山まで)を縦走するという超ハードな山行きが計画されたのでこれに参加した。 スタートは、武平トンネル西口広場で、7時出発。ゴールは水無小屋である。 今回の山歩きは、アップダウンが厳しく(自分も含め)多くの人が足が壊れそうになりながらも何とか全員完歩した。GPSのデータによると、距離14.1キロ。標高差+1466m-1598mでした。気持では、20キロ位歩いたと思っていましたが少し短かかった。でも、標高差が凄いです。 <集合地> 10/08から始まった三連休は、秋晴れの好天が続いた。9日も絶好の山日和である。 通常の山行きは8時30分集合だが、今日はロングコースにつき1時間半早い7時スタートである。 参加者は、20数名。 7時04分、駐車地出発。秋の柔らかな朝日が辺る爽やかなスカイラインを歩く。 10分ほどで農水省の「武平峠雨量・中継局」に着く。ここが登山口である。 小さな谷水が流れているところを渡り森の中に入る。 ここは、「蛭が多いので何度もやられた」とNさんが云っていたが、今日の環境は違っていた。 森の中は、朝日が射し意外と明るい湿気もなくひんやりとしいる。蛭は見当たらなかった。 <いっぷく峠~三人山> サブのi氏が先頭で行く。 急登の県境尾根を目指す。 サブの歩きは、ロンク゜を意識してか急ぎ足で何時もよりピッチが早い。 後ろの者は、遅れまいと必死に付いている。 写真タイムはオールカットである。 余裕がないので撮影マニュアルはオートかPに設定する。 いっぷく峠で立休憩をとる。 昼食は、「イハイガ岳でとりたいと」サブの思いが伝わる。 今の時刻は、7時半。仮にイハイガ岳12時到着と仮定したら4時間半ということなる。 4時間半でどれだけ行けるか自分には計算はできない。単独なら(常にゆっくり歩きなので)届かない。 沢谷峠に来ると、鎌ケ岳の眺めが良い。 朝日が逆方向になるので山影となるが光線がはね返り一風変わった鎌の山容が見られた。 県境尾根までは前の位置を確保していたが、いつのまにやらドンジリにいた。 8時30分、三人山到着。 三人山から少し降りた斜面で初めて腰を降ろす。 二次林の美しい森で何度来ても飽きないところです。 <東雨乞岳~南雨乞岳> 上部に来ると笹の高さが顔の辺りまであり密生している。 前も下もしっかり見ないと笹の海に溺れそう。単独歩きは特に要注意。 山頂に着いたら一人先客がいた。 霊仙山を除く鈴鹿の山並みが全部見えた。 9時45分雨乞岳着 展望は、東に比べると見劣りする。 鈴鹿の主峰(御在所ケ岳・鎌ケ岳)は、逆光でカメラ撮影には不向き。 先を急ぐので休憩なし。 南雨乞岳への道も深い笹漕ぎである。目標物がだいたい見えているので前をしっかり見て歩いたら間違わないが初めて来た人は戸惑うだろう。 雪の付いた雨乞岳周辺は別世界だが、今は笹の海で前進あるのみだ。 <南雨乞岳~清水の頭> 南雨乞岳から降りる途中Yさんの様子がおかしい。 足に来たようだ。ゆっくりでないと歩けない。 お疲れで顔色もさえない。エスケープ道がないかとリーダに尋ねる。 この辺は、全体の半分くらいか。戻る方が楽かも知れないとリーダは言う。 戻るなら自分が介助しても良いと進言する。 歩けないことはないので、清水の頭まで歩いて考えましょうとリーダが言う。三人でゆっくりと歩いた。 <清水の頭~大峠へ> 清水の頭で暫く休憩して様子を見る。 先頭がリーダ二番手にYさんが歩くことになった。 Yさんは何とか最後まで頑張って歩いた。 最初ダウンしたときは、もうダメかと思ったがさすがに若い底力はたいしたものだ。 大峠へ行く尾根は、前半は歩き良いが後半はヤセ尾根となる。シャクナゲの木が多く歩きにくい。 鞍部に来るとここは大峠という標識あり。樹林に覆われ展望なし。 積雪期に一度来たことあるが、そのときのイメージとは全然違っていた。 <大峠~イハイガ岳~綿向山> ここは未踏区間である。大峠から登るとかなりの急登である。 上部は崩壊し登山路近くまで大亀裂が入っていた。急斜面で逃げ場がないので、地震が起これば恐いところだ。 イハイガ岳で昼食をとる。 太陽が照り付け暑いので木陰に入る。 ここからの大展望を期待していたのだが、残念ながら樹林で視界悪し。 イハイガ岳から綿向山へは、低い笹が生え広い斜面はスキー場のゲレンデ見たい。 だが、このルートは余り歩かれていない感じがする。獣道のような踏跡も意外と歩きにくかった。 綿向山に着くと、10数人の登山者がいた。 雨乞岳から鎌ケ岳まできれいに見えた。 |

| 【武平トンネル西口広場に駐車】 |

7時04分、駐車地出発。秋の柔らかな朝日が辺る爽やかなスカイラインを歩く。 |

農水省の「武平峠雨量・中継局」に着く。ここが登山口である。 |

| 【いつぷく峠で立休憩。少し先に沢谷峠の展望地】 |

|

上、 上、いっぷく峠 中、 展望地 下、 鎌ケ岳と鎌尾根。 沢谷峠から、鎌ケ岳。三重県側は太陽があたる。滋賀県側は影になるが光線が射し眩しい。なかなかお目にかかれられない景観だ。 |

|

| 【三人山】 |

|

三人山から少し下った緩やかな斜面。 三人山から少し下った緩やかな斜面。二次林の美しい森で疲れを癒してくれる楽しいところ |

| 【東雨乞岳、上は笹漕ぎ】 |

|

|

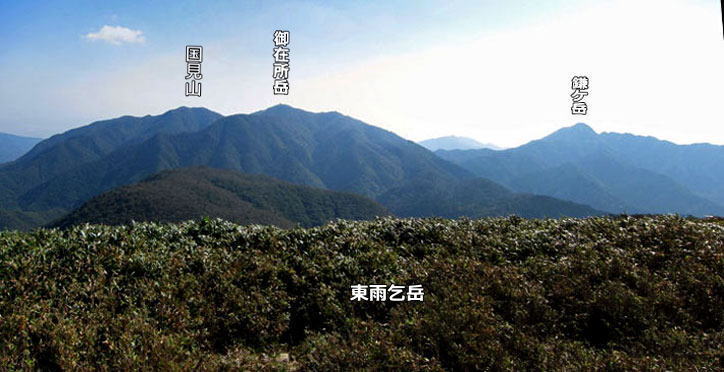

| 【東雨乞岳からの大展望】 |

気温が上がる前に到着したので、青い空に遠くの山々がきれいに見えた。 気温が上がる前に到着したので、青い空に遠くの山々がきれいに見えた。中央アルプスの御嶽山らしき山も見えたが、写真を撮るのを優先したため確認できなかった。 |

|

|

|

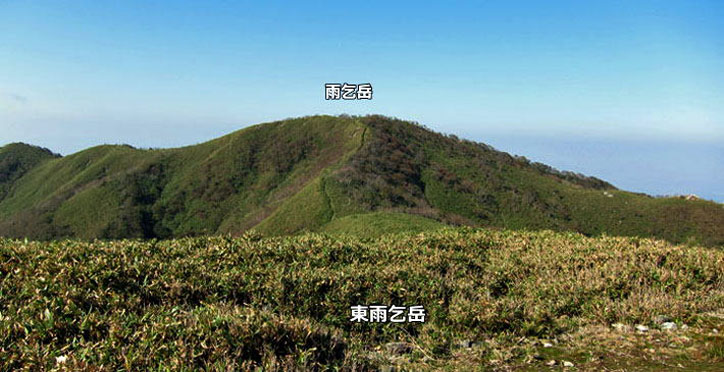

| 【雨乞岳】 |

|

左、雨乞岳から見た綿向山。 左、雨乞岳から見た綿向山。 |

| 【南雨乞岳へ】 |

雪の南雨乞岳はパラダイスだが、今の季節は笹との格闘です。真ん中の高い山が南雨乞岳。 下、南雨乞岳からの展望。山頂から御在所岳・鎌ケ岳の絶景 |

|

| 【南雨乞岳西斜面から撮った清水の頭】 |

絶景 絶景 |

| 【清水の頭から雨乞岳を撮る】 |

|

上左、清水の頭。 上左、清水の頭。上右、中央付近にあるポイント標識。北方向はタイジョウ方面。 |

| 【清水の頭から大峠への尾根道】 |

|

|

|

| 【大峠】 |

|

鞍部が大峠。 鞍部が大峠。平凡な峠である。 大峠という標識がなければ通り過ぎていくかも。 積雪期の大峠は情緒があるかも。 |

| 【崩落現場。縦に大亀裂が走る横が登山道なのでとても危険な状態です】 |

|

崩壊が激しいので地震でも来たら巻き込まれそうな危険地帯である。 崩壊が激しいので地震でも来たら巻き込まれそうな危険地帯である。 |

| 【崩壊地の上に立つ】 |

|

| 【イハイガ岳】 |

|

イハイガ岳964,1mの三角点標識。 イハイガ岳964,1mの三角点標識。 |

イハイガ岳は樹林に覆われ展望悪し。 イハイガ岳は樹林に覆われ展望悪し。左、綿向山上り道から見たイハイガ岳。 三角錐で格好良い山でした。 |

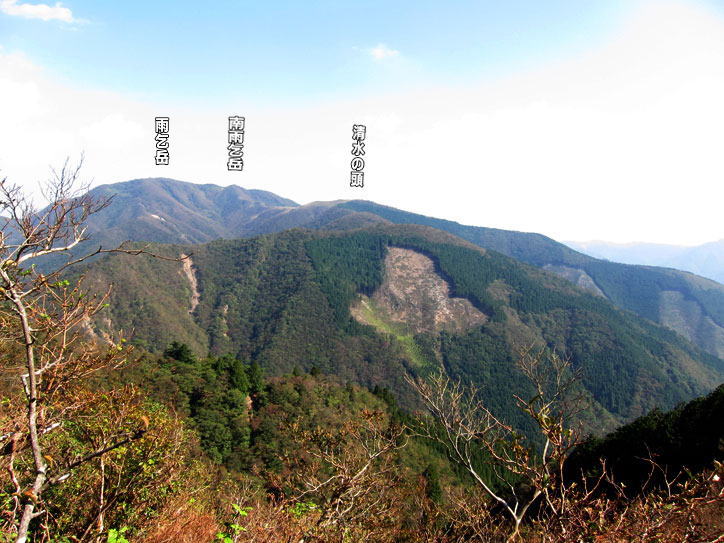

| 【イハイガ岳から少し下った所から縦走してきた山々を見る】 |

|

| 【綿向山北峰への登り】 |

|

北綿向山への尾根は低い笹に覆われている。 歩きやすいようで歩きにくい笹原でした。 北綿向山への尾根は低い笹に覆われている。 歩きやすいようで歩きにくい笹原でした。 |

| 【綿向山】】 |

|

上、綿向山から雨乞岳を見る。 上、綿向山から雨乞岳を見る。左、 山頂には、我々の他10数人がいた。 |

| 【水無山】 |

|

水無山と文三ハゲ。 |

| 【林道へ下山】 |

|

| 【前日Gi-suzuk会発足記念で祝杯】】 |

| 前日(8日)、Gi-suzuka発足を祝い水無小屋に有志が集まり杯を上げる。17時前、皆が持ってきた食材をバルコニーで調理をする。 高級料理屋も顔負けの御馳走が並ぶ。メニュウも豊富で食べきれないほどの量が出た。 酒が入ると豊中市のKKさんが主役。 彼は、集合地が分からず周辺をさ迷い遅れてきたのだがーーゴメンではなく、さ迷いの講釈が始まる。 話が脱線していも本人は一向にお構いなし、工学部出身の理論で笑いの渦にさせる。 最後は、宝塚市Kさんのハーモニカ伴奏で「見上げてごらん夜の星」を皆が歌い気分は最高。 この夜は、満月と満点の星が広がる。明日の大縦走で体が壊れそうになるまで歩くことも知らずにきれいな星を見つめていた。 前リーダ近江八幡市のIさんはいろいろとお世話になりました。 |

|