|

|

| 【山記録】 | |||

| 日時・天候 | 2019年05月26日(日)晴 |  |

|

| 山名・標高 | 弥高山(838.7m)・伊吹山(1377.1m)/日本百名山 | ||

| 山域 | 鈴鹿 | ||

| コースタイム |

上平寺駐車場(08:28)~伊吹神社(08:35)~三の丸(09:11)~上平寺城跡(09:19-23)~弥高山(09:56-10:00)~H950m(10:16)~H1064m(10:39)~H1120m(11:18)~八合目(11:44)~伊吹山(12:13-13:10)~八合目(13:37)~H1140m(13:57)~H1000m(14:32)~H880m(15:02)~弥高山(15:13)~弥高寺本坊跡(15:33)~上平寺城跡(16:00)~三の丸(16:06)~上平寺駐車場(16:40) ●総タイム8時間12分。(休憩タイム90分程度含む) |

||

| 距離/累積高度差 | 沿麺距離12.4キロメートル/累積高度差1268m /高低差1115m | ||

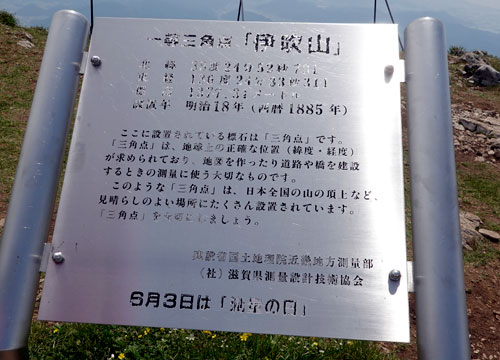

| 団体名等 | Gisuzuka | 伊吹山三角点 | |

| 【国土地理院25000図軌跡ログ】 |

| 【足跡】 |

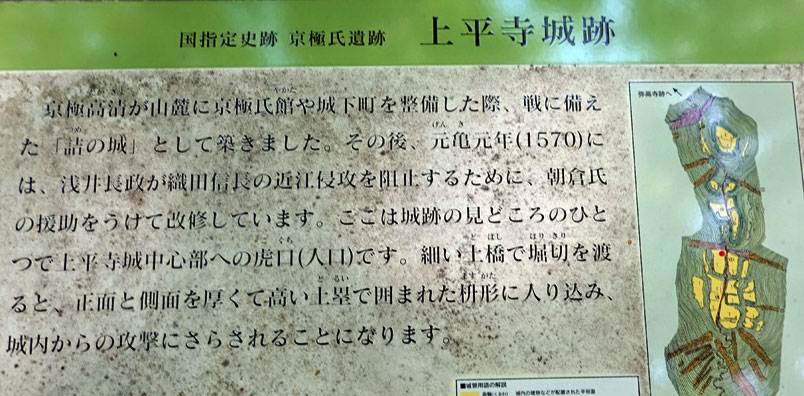

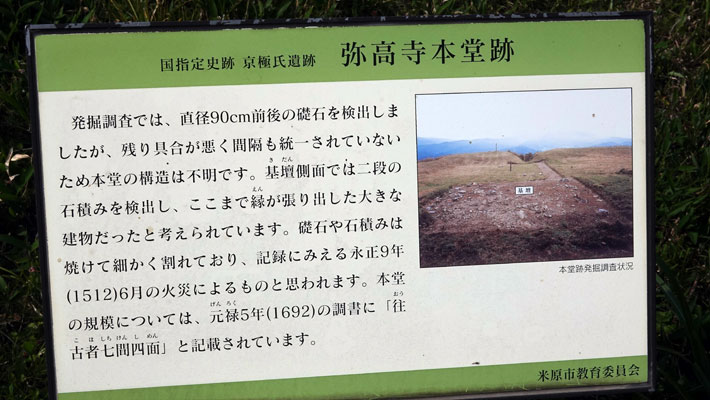

| <前書き> 日本百名山・伊吹山の山域は、近江・飛騨でもない。 鈴鹿とも違うような気もするが敢えて鈴鹿の一部とさせてもらった。 5月24日から27日にかけてのお天気は、全国的に真夏のような暑さが続いた。 北海道の最高気温が34℃と本州より高い珍現象が起こった。 5月26日、伊吹山頂も体感25℃以上。真夏日と変わらない暑さだった。 登山コースは、上平寺から伊吹山南尾根を登る。 表登山道(上野)は、青天井で陽ざしを避けられないが、 本コース(上平寺)は、標高1100m辺りまで樹林の中を歩くので陽ざしを避けることができる。 花あり岩ありヤブありと変化がある。だが、整備されているのは弥高山(838m)手前まででその先は登山道はない。 .累積標高差1268m沿面距離12キロ余ありかなりハードな山行きであった。 <登山口は、国史跡> 登山口の伊吹神社は、戦国時代北近江を支配した「京極氏の館跡」がある。 山城跡は、標高669mに「上平寺城跡」。寺院跡は、標高715mに「弥高氏跡」がある。 これらは、平成16年京極氏遺跡として国史跡に指定された。 このことにより周辺一帯は「弥高氏跡遺跡」として各々に案内板等が設置されている。 また、山城跡や寺院跡を散策できるよう道標等も整備されている。 弥高寺本坊跡コースは、全体が暗く陰気な感じがする。 暗い谷筋は、ヒルの棲家となっているので要注意。 <弥高山から上はヤブ> 伊吹神社8時35分発。弥高山9時56分着。 弥高山から標高1064mまでは、登り40分程度である。 この辺りは、背の高い笹も出てくるヤブ尾根となっている。 基本は、尾根筋上部を行くが踏み跡は上がったり下がったりする。 一歩間違うと背の高い笹に阻まれ戻るのに苦労しそうなところあり。(下りは要注意) H1120mに来ると樹林を抜け一気に高山の雰囲気となり、石灰岩がゴロコロした尾根筋には高山の花が咲いていた。 <伊吹山> 12時過ぎ山頂着。 山頂の天気は、晴れてはいるが雲が多く遠くは霞んでいた。 南の霊仙山は、確認できたが北の金糞岳は分からなかった。 山頂には、一目300人以上の人で大賑わい。 ここは、観光地と変わりなし。 ショルダバックを持ちハイヒールやスニカーを履き遊園地にでも来ているような服装である。 ワン公を抱き散歩気分と、それぞれ様々に楽しんでいられる。 今は、昼食時で殆どの人が弁当を食べていた。 ドライブウエイが出来てから、 伊吹山は、食べ物店やみやげ物店が数軒できた。 食べ物のメニュウーはうどん・ソバ・どんぶり類何でもあり。 体感25℃以上の猛暑でかき氷を買う人で列を造っていた。 ラーメン類は、700円と下界と余り変わらない。 多分、ドライブウエイのお陰で輸送代が安くて採算が取れるのだろう。 その中から「オムハヤシ」を注文する。980円。 深田久弥(日本百名山著書)伊吹山に書かれている一節、 「私は山の混雑は、大嫌い誰もいない山腹を一人登っていくのが好きとある」 今の現状なら伊吹山は、日本百名山の対象にならなかったような気もする。 |

| 【8時28分ー上平寺駐車場出発】 |

|

駐車地の上平寺は、伊勢湾と琵琶湖の分水嶺らしい。駐車地へ来る途中、分水嶺公園という名の看板を見た。 駐車地の上平寺は、伊勢湾と琵琶湖の分水嶺らしい。駐車地へ来る途中、分水嶺公園という名の看板を見た。左、 新しく整備された駐車場。 20数台は駐車可能。 目的は、上平寺城址周辺散策のために整備されたようです。 |

| 【8時35分ー登山口の伊吹神社】 |

|

上、 上、伊吹神社の表門を抜け鳥居の前に来ると登山届ボックスあり 左、 「至伊吹山五合目」の指示書きあり。 4年前(2015年6月)このコースを歩いたが、危険個所や道不明瞭なところあり下見必見ルートなのにーーー何も書かれていないのが気になる。 |

|

| 【9時11分ー三の丸跡】 |

|

三の丸跡。 三の丸跡。城址だけに広い大地。 風薫る何とも爽やかなところでした。 |

|

| 【9時15分ー二の丸跡】 |

|

|

| 【9時19分ー上平寺城跡・休憩】 |

|

本丸跡は、戦いに備えた京極氏の山城跡。 本丸跡は、戦いに備えた京極氏の山城跡。真夏のようなサンサンとした陽が射し木陰で休憩をとる。 下、 本丸跡東方向から養老の山らしき峰が見えた。真ん中の窪地の向こうに集落は、何処だろう。 |

|

| 【9時56分ー三角点のある弥高山838.7m・休憩】 |

|

弥高山に来ると展望が開ける。 弥高山に来ると展望が開ける。三角点(上右)のある所は、西方向50mほど行ったヤブの中にあり分かりにくい。標識板はあるが、山名の字は消えていた。 下、 伊吹山。 |

|

| 【10時16分ー950m付近】 |

|

気温高く風も無し。 気温高く風も無し。きつい登りの連続でバテバテ。水を呑み頑張るも体は悲鳴を上げる。 H950mに来て展望の良い尾根に出て息をつく。。 |

| 【10時39分ー1064m・休憩】 |

|

心臓破りの急坂が続く。 尾根へ出る寸前のところへ来てトップのサブも疲れたのか突然座り込み休憩タイムとなる。 心臓破りの急坂が続く。 尾根へ出る寸前のところへ来てトップのサブも疲れたのか突然座り込み休憩タイムとなる。自分は、冷えた氷水をガブ飲みする。 何とここは花園の斜面で大喜び。 オドリコソウなどが群生し花撮影に夢中となる。 |

|

| 【11時18分ー1120m・展望開ける】 |

|

樹林を抜け背の低い植物の高山帯に入る。 樹林を抜け背の低い植物の高山帯に入る。俄然と、山男は元気になる。 上を見ると、伊吹山が大きく見えてきた。下を見ると町並みが小さく立体な景観だ。 |

|

| 【11時34分ー1134m・雪崩防止棚】 |

|

雪崩防止棚周辺は、高山植物が多い所なので、歩くには要注意です。 雪崩防止棚周辺は、高山植物が多い所なので、歩くには要注意です。 |

| 【11時44分ー八合目付近で一般道に出る】 |

|

上、 上、八号目から九号目への道。花の斜面が続く。 左、 八号目、 登っていく人下っていく人で賑わう。 若者は、短パン丁シヤツと完全に真夏の服装で格好良いがーー転倒は関係ないようだ。 |

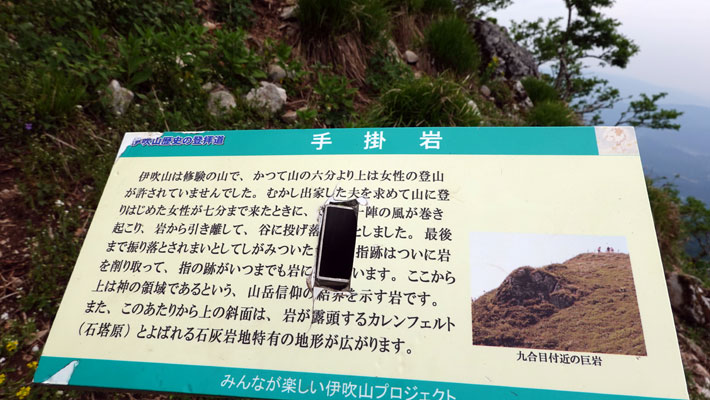

| 【11時57分ー手掛岩】 |

|

この先頂上に向かってはカレンフェルトの大地。 この先頂上に向かってはカレンフェルトの大地。花や岩の地形となる。 |

|

| 【12時06分ー西遊歩道口】 |

一帯は、花の丘陵地で指定区域内は保護され入れない。 一帯は、花の丘陵地で指定区域内は保護され入れない。下、 山小屋等の建物が見えてきた。 |

|

| 【12時13分ー山頂展望台で昼食】 |

|

|

12時過ぎ到着。 12時過ぎ到着。山頂周辺は、 昼食をとる人で大賑わい。 |

展望台。 展望台。花と岩の台地でとてつもなく大きい。 独立峰なので遮るものなし。今日は晴れてはいるが雲が多し。風弱しで遠くは霞んでいた。 下、 肉眼では、遠くに霊仙山が霞んで見えていた。 |

|

| 【伊吹山一等三角点】 |

|

高原見たいな広々とした台地に一等三角点あり。 高原見たいな広々とした台地に一等三角点あり。三角点は立派だが、高山という雰囲気が感じられないので、私は余り好きになれない。 |

|

| 【13時10分、伊吹山から下山開始】 |

山頂の天気は、雲の多い晴。 風なし。 山頂の天気は、雲の多い晴。 風なし。気温、体感25℃以上。 夏のような日差しで暑いが、動かないと汗もかかないので居心地は良かった。 下、 九号目付近。三合目近くにあったロープウエイ駅が正面に見える。 |

|

| 【登山道沿いに咲く花】 |

|

九号目付近。 九号目付近。斜面は、黄色い花が花ざかり。 |

| 【13時46分、復路H1216m付近】 |

往路は、雪崩除け付近を歩く。 往路は、雪崩除け付近を歩く。復路は、少し上部を歩いています。 下、 中央の山か弥高山。 立体感のある壮観な眺めです。 |

|

| 14時、復路H1125mで休憩】 |

|

上、H1125m周辺に咲いていた花。 上、H1125m周辺に咲いていた花。左、 リクエストに応えて、伊吹山を背景に記念撮影です。 下、 復路1125m 展望の良い岩場で休憩。 |

|

| 【14時50分ー複路H930mで休憩】 |

|

| 【15時19分ー複路・弥高寺本院坊跡、上平寺城跡との分岐】 |

この標識から弥高寺本坊跡へ入る。見落としさないよう要注意。 この標識から弥高寺本坊跡へ入る。見落としさないよう要注意。 |

| 【15時33分ー複路・弥高寺本院坊跡】 |

|

弥高堂本堂跡は、伊吹山中腹(715m)にあり。 弥高堂本堂跡は、伊吹山中腹(715m)にあり。このお寺は、伊吹四か寺の中心的寺院。 ひな状段に寺坊跡あり。 案内板には、「琵琶湖や濃尾平野が一望できる」とあるが確認できず。 |

|

| 【15時33分ー複路・行者谷】 |

東西約35m×奥行き約6mの平地で行者谷と呼ばれている。中央に池と石室がある。 東西約35m×奥行き約6mの平地で行者谷と呼ばれている。中央に池と石室がある。 |

| 【16時40分ー複路・上平寺駐車場へ下山】 |

16時40分、無事駐車地に戻ってきた。 16時40分、無事駐車地に戻ってきた。 |

| 【キンランも咲いていた】 |

|