|

|

| 【山記録】 |  |

|

| 日時・天候 | 2005年09月11日(日)/曇り29℃ | |

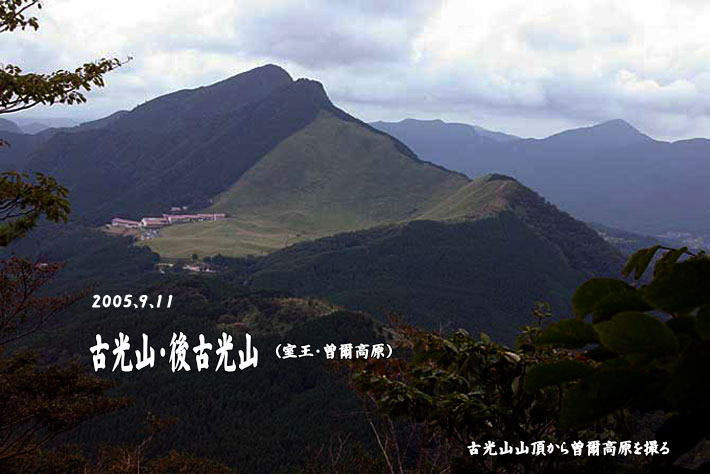

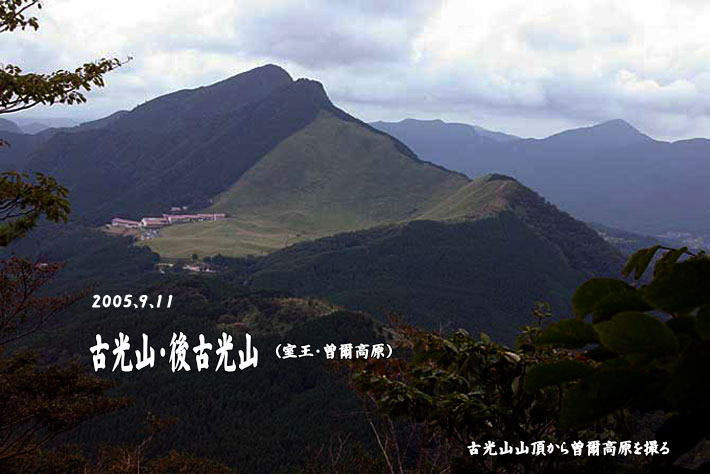

| 山名・ | 後古光山(892m)・古光山(952.7m) | |

| 山域 | 室生・曽爾高原 | |

| コース・タイム | 長尾峠(8:55)〜後古光山(9:40-9:50)〜フカタワ(10:15)〜古光山11:05-12:00)〜林道出会い(13:10)〜長尾峠(13:30) 総タイム 4時間25分 |

|

| 人数 | 12名 | |

| 一言 | ロープワーク三点支持、読地図、登山の基本を学べる山だ | |

| 【軌跡図】 |

|

| 【足跡】 |

|

古光山への主な登り口は、大峠、長尾峠、曽爾林道ということになる。

今回は、長尾峠から登り曽爾林道に降り長尾峠へ戻る周回するコースをとる。 車で長尾峠へのアプローチは、新しく開通した「みつえ高原牧場」への道を走る。国道369号御杖村役場から少し先の桜峠を右折れ二車線の快適な道は曽爾高原へと続いている。途中の長尾峠付近は、ダートだが道幅も広く駐車が可能なので道端に車を留める。 昔亀山から登ったときは、林道もなく細々とした狭い山道で暗い峠であったような気がする。今やその面影はない。道路の両側に標識があったが古臭い。 「長尾峠」と分かる案内板を設置して欲しいものだ。 9時前出発。雨がパラバラと降っきたのでザックカバ-を付け峠を出る。 植林の中は暗い。急な階段を上って行くと、直ぐ開けた尾根に出る。ここは「何の木園」と云われるところである。ススキの穂が出て秋らしい、立ち木の少ない道から倶留尊山や大洞岳、学能堂山の中腹が見える。道の反対側に小屋が見えたが少し下りないと行けない。 ススキの茂る中を進む。足元を見るとホトトギス、ツリガネニンジン、葉隠れツリフネ等が咲いていた。間もなくロープのある急斜面となる。これを登りきると標高892メートルの後古光山である。 山頂からの眺めは良好だ。雲の切れ間からは遠くの山も見える。 奥に局ケ岳が手前に三峰山と北台高の山並みが続くが、高見山は確認できなかった。 後古光山から鞍部のフカタワへ下る道は、標高差約150メートル急な岩場で、太いフィックスロープが何本も設置してある。経験の浅い仲間は、ロープを頼りに必死で頑張っている。 場所によっては木の根っ子や手元にある岩をしっかりホルドするよう指示する。下りきると、やや平坦な鞍部フカタワと言われる峠の分岐に出る。 これから古光山山頂まで標高差約200メートル急な岩場だ。この岩場は後古光山から下る道より厳しい。おまけにロープも細くて心細い。足場のないほど土がえぐられ、両手で体を引き上げないと登れない場所もある。足の短いものはきついので、持ってきたロープをかけようと思ったが、中途半端でかえって危険につきやめた。体を支えるのが精一杯で、上からも下からもサポートすることが難しく各自が自力で頑張るしかなかった。 岩場を脱したら、バテて歩けなくなった者の介抱に努めることになる。 暫く休んで皆から遅れて頂上へ向かう。頂上は曽爾高原の方向のみ、木が切られて展望が開ける。ここで昼食をとる。南峰まで300メートルの表示がある。 南峰は、展望の良いところなので行って見たかったが、足の状態が悪い者もいて諦める。 下りは、山頂から北の方に下る道があったので、地図を見るとこの下に林道があり、その林道から長尾峠へ戻ることも、距離的には変らないことが分かり下山することにした。 始めは踏み跡はしっかりしていたが、下りるに従って山師が歩いた道が現れ、どれが本道か分からない。最初から標識はなく地図を見て北の方向を目指すが、途中林道へ下りる道が険しそうなので西に向きを変えながら下りると予想した地点に到着した。 林道から長尾峠まで約20分で戻れた。 |

| 【登山口】 |

登山口の長尾峠。(左) 広い林道が峠を縦断して曽爾高原へと走っている。ここに車を留める。階段を上がり暗い植林の中は急なのぼりである。 「何の木園」(右) 階段を上がる(80メートル)と「何の木園」に出る。この先は眺めが良い。 |

| 【何の木園の意味は】 |

の木園とは、?後古光山が見えいよいよ上りがきつくなる。登山道にはホトトギスなどが咲いていた。 |

| 【後古光山】 |

古光山山頂からの展望。 古光山山頂からの展望。遠くの山は、学能堂山辺りか。 |

| 【古光山への道】 |

後古光山からフカタワへの下り道。 後古光山からフカタワへの下り道。この辺りは立って歩けるが間もなく三点支持でないと上がれない。 |

| 【ロープあり】 |

後古光山から鞍部のフカタワへ下る道は、標高差約150メートル急な岩場で、太いフィックスロープが何本も設置してある。 フカタワから古光山へは、標高差約200メートルで、厳しいので写真を撮る余裕はなかった。単独でないと無理だなぁ。 |

| 【古光山頂】 |

曽爾高原亀山辺りから見る古光山は素晴らしい眺めだ。 曽爾高原亀山辺りから見る古光山は素晴らしい眺めだ。距離は短いが変化があり、登りがいのある山。 初心者向きの登山教材となるべき山でした。 、窓状のところから曽爾高原が一望できた。 |

| 【下山は北尾根を行く】 |

帰路は、山頂から北の方向に下りる。やさしい地形なので何処へ下りても林道に出る。初心者には地図読みの勉強になる 帰路は、山頂から北の方向に下りる。やさしい地形なので何処へ下りても林道に出る。初心者には地図読みの勉強になる途中、ログ造りの小屋があったが放置されていた。 |

| 【林道に出る】 |

林道分岐。 手前、フカタワ峠へ 上、曽爾高原並びに長尾峠への道 左、中河方面へ(途中この林道に降りる) (左)犬升麻 |

| 【咲いていた花】 |

|