|

|

| 【山記録】 | ||

| 日時・天候 | 2005年11月13〜14日/曇り |  |

| 山名 | 熊野古道中辺路を行く | |

| 山域 | 和歌山県田辺市 | |

11月13日 |

午前は熊野本宮参拝。 小広峠〜小広王子〜中ノ河王子〜継桜王子〜野中の一方杉〜比曽原王子〜野長瀬一族の墓 歩行タイム約3時間 |

|

| 11月14日 | 尻王子〜ネズ王子〜乳岩〜高原熊野神社〜大門王子〜十丈王子〜大坂本王子〜牛馬王子〜近露王子 歩行タイム約6.5時間 |

|

| 人数 | いせ山会5人 | |

| 【熊野古道】 |

| 熊野古道を最初に歩いたのは、今から10年位前尾鷲大曽根公園から登った八鬼山超である。 昔は、西国一の難所と云われた峠超えも整備され歩きやすい。標高627メートルの頂上は広々とし熊野灘の眺めが素晴らしかった。 2度目は、馬越峠コースである。鷲毛から夜鳴き地蔵、馬越一里塚、桜地蔵、馬越峠、尾鷲へと端正な石畳を歩いた。この石畳道は、自然石を組み合わせて段差を少なくした石積みで足にやさしく、往時の並々らぬ技が足元に伝わって来た。  最近、伊勢文化舎発行の「聖地巡礼ガイド」を読んでいるうちに、聖地巡礼道を歩きたい気分にさせられた。ペーシ゜を開くと人はなぜ熊野にあこがれるか(小倉肇)という記事に熊野詣の歴史と文化が解りやすく解説してあった。 「後白河上皇は32年間に34回、後鳥羽上皇の23年に28回、御幸されたという。それほどまでに人々をひきつけた理由の一つに、「荒々しい大自然の中に神仏に象徴される、大いなるものの存在が挙げられる。山青く、川また青き熊野の大自然は限りない優しさをもって参集する人々を受け入れ、苦悩を癒したからである。」日本人の魂の故郷紀伊山地と熊野とある。 熊野で語り伝えられてきた神話や伝説が現在も暮らしの中に息づいている。つまり過去と現在、生と死が連続している風土が広がっている。中世の昔より巡礼者がこの世界を歩くことによって浄化され救われると信じたものが、今なお存在することが実感できる世界なのである。」と記されていた。 末尾の言葉「今なお存在することがと実感できる」とある。巡礼の道50コースの中から、2日で行ける巡礼道を探した結果、中辺路に決めた、近露(旅館月の家)を起点に13日は小広峠〜近露。14日は滝尻王子〜近露を歩くことにした。 |

| 【中辺路ー自然は神と体感できる古道】 |

| 平安から鎌倉にかけて、京からはるばる熊野詣の旅に出た上皇、女院たちのメインルートが中辺路だった。紀伊半島を西回りで熊野に向かう紀伊路のうち、海沿いを大回りする平坦な大辺路に対し、中辺路は紀伊田辺から山に分け入る。沿道には、上皇らを出迎え、休息の場をしつらえ、ときには歌会を催した王子社が数多く(99)残る。 中辺路の起点は、田辺市である。 これより3600峰と呼ばれる熊野の山々に向かって川を遡るように内陸へ進路をとり滝尻、近露、熊野本宮大社へと向かう。 中辺路の道に平行して国道が走る現代、距離35キロ車で1時間ほどである。しかし、田辺と中間点の近露とは山深いので天候や気温が全然違うので歩いて見ないと体感できない。 熊野で自然が神々というが神域に近づくことさえ命をかけた旅路だったことも歩いて見ることで初めてリァリティーを持つ。滝尻王子から熊野本宮大社までの約35キロは、山また山を縫うように進むのでハイカーに人気のコースとなっている。 |

|

| 【交通】 |

| 13日午前6時。伊勢市出発。 国道42号で熊野市有馬から国道311号へ入る。三重県側湯の口温泉までは、二車線の快適な道で有ったが国道169号に入ると未改良の狭い山道で走りづらい。 熊野川町で新宮から国道168号に合流すると熊野本宮は近い。10過ぎ本宮に到着する。今日は、本宮のお祭りなのか熊野本宮大社前はイベントや駅伝が行われ混雑していた。参拝などで1時間ほど過ごし、田辺市近露に向かう。 11時30分野中の「いっぼう杉」で昼食。 名物の梅すしを食べる。その後パンフレツトを貰いに滝尻の熊野古道館へ。近露に戻り13時過ぎ「月の家旅館」到着。宿の主人の車で小広峠へ送ってもらう。上のコースを歩く。 帰路は、国道168号で新宮に出て国道42号で帰る。往路より復路の方が早かった。 |

| 【熊野本宮大社】 |

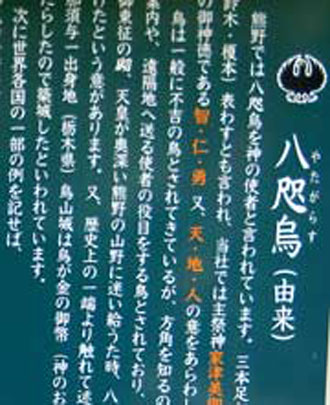

熊野本宮神社前、八咫鳥(やたがらす)を記した幟が立つ。熊野では、八咫鳥を神の使者と言われています。三本足とは、熊野三党(宇井・鈴木・榎本)を表すと言われ、当社では主祭神家津美子大神の御神特である。智・勇・又・天・地・人の意をあらわしている。鳥は一般に不吉の為とされているが、方向を知るので未知の地へ行く道案内や遠隔地へ送る使者の役目をする鳥とされている。熊野の地へ神武天皇御東征の切、天皇が奥深い熊野の山野に迷い給えた時、八咫鳥が御導き申し上げたという意がある。世界に使われている一例日本サッカ協会、スカンジアナ航空、古代ギリシァ、ツリンキート族、 |

左から 左から夫墳美大神。 速弾神社。 家津獅子大神。 天照大神。 |

| 【小広王寺】 |

|

|

| 【中ノ河王子】 |

左、中ノ河王子 仲野川仮所という宿泊所があったところ。 右、周辺の景色 |

| 【野中付近】 |

右、安部晴明の腰掛石。晴明がこの石に座って休んでいたら上方の山が崩壊してきたので、呪いで崩壊を未然に防いだという言い伝えあり。 左、野中の一方杉。 日のあたる方向に枝が伸びている。 |

左、のなかの一方杉で昼食。 特性の梅ずしを食べる |

| 【三代目秀衡桜】 |

藤原秀衡が熊野参りをした際、滝尻の岩屋で出産しその子を残して野中まできて杖にしていた桜の木を地につき下ろしこの無事安全を祈った。その桜の木が成長し秀衡桜しなった。、 |

| 【野中の清水】 |

左、とがのき茶屋付近の古道 中、とがのき茶屋 右、野中の清水 |

| 【継桜王子】 |

左、継桜王子の広場。中、継桜王子。 右、石段を上がると神社。途中に杉の木がぽっかり口をひらけている。穴に入ると縁起が良いので中に入るとかなり広かった |

| 【比曽原王子】 |

中、比曽原王子。 右、里石。この先宿場の近露へ 左、比曽原王子入口。 |

| 【野長頼一族の墓】 |

|

| 【11月14日】 |

|

| 【滝尻王子】 |

近露バス停7:12発 滝尻7:45着。準備体操を行い7時55分出発。我々が出る前に、150名の大団体。ハッピを着て、判別に分かれ「エイエイオウ」と奇声を上げ多数の見送りの中、出発していった。どうやら小広峠まで行くようだ |

| 【不寝王子】 |

左、乳岩。中、不寝王子。石畳の道だが、少し行くと石畳はなくなり、高原熊野神社まで3.2キロの厳しい山道が待っていた。 |

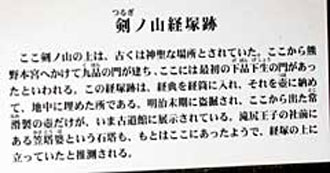

| 【剣ノ山】 |

剣ノ山。 長野県から来た中年男性と暫く一緒に歩く。 |

| 【展望台】 |

|

幾重にも山が重なる熊野古道らしき景観を堪能する。 幾重にも山が重なる熊野古道らしき景観を堪能する。 |

| 【針地蔵尊】 |

左、針地蔵尊。 中、テレピ塔。 右、資料館。 旅館の主人から滝尻から2時間で歩くよう云われたが、5分早く着いた。 |

| 【熊野高原神社】 |

熊野99王子には入らない。 熊野99王子には入らない。本殿は春日造り。室町後期の様式。 裏手の大きな杉の大木を見ていたら、語り部の岩見さんが現れ「3分説明を」と言って熊野高原神社の成り立ちといわれを語ってくれた。樹齢は分からないとの事。 |

| 【熊野高原】 |

左、高原休憩所。高原霧の里から山々が一望できる。 |

|

| 【左、大門王子・中、十丈公園・右、小判地蔵】 |

|

| 【左、悪四郎屋敷跡。中、上田和茶屋跡。右、逢坂峠】 |

|

| 【大坂本王子・牛馬王子】 |

左、大坂本王子。右、牛馬王子 |

| 【近露王子】 |

右近露王子。 |

左、近露の町並み。 |