|

|

| 【宇治岳道の歴史と今】 |

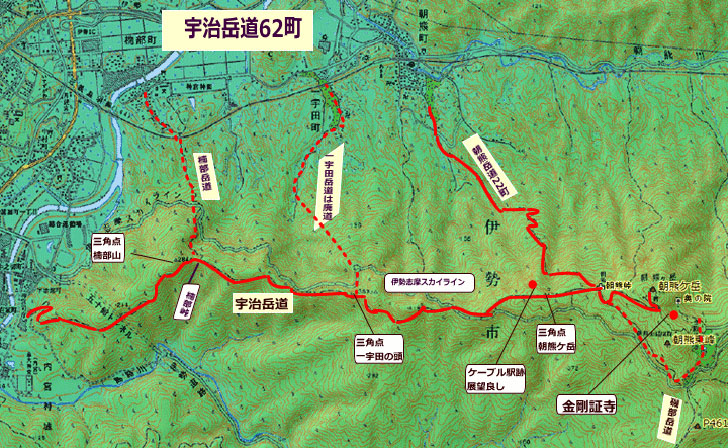

| 江戸時代のメイン登山道は、宇治岳道でした。 今は、宇治橋を渡ると明るい内宮の神苑が広がるが、江戸時代は下舘町・中館町という町が存在し、御師の屋敷がずらりと並んでいた。 明治20年、神苑整備により今のような容(かたち)になった。 当時、内宮の参拝を終えた人々は、朝熊山の金剛証寺のほか夫婦岩(二見)伊雑宮(磯部)へと向かうのが、お伊勢参りの行程でした。 伊勢志摩スカイラインが出来る前までは、宇治岳道のほか宇治岳道添いにある四郷岳道や一宇田岳道からも朝熊山へ登る人も多くいた。戦後、地元小学校の遠足には四郷岳道から登るのが定番でした。 伊勢志摩スカイラインや近鉄朝熊駅が出来てからは宇治岳道から登る人もめっきり少なくなった。 時折「宇治道の登山口が分からないので、朝熊道から登って宇治道へ降りた」とか「一等三角点が何処にあるか分からない」とかの話も聞く。 現在は、気軽に行ける朝熊町「であいの広場」が朝熊山の登山口として定着した。 宇治道の標識がないので分かりにくい。下記の地図を参照されたし。 分岐2の地点が平成の登山口。分岐3の地点は、江戸時代の登山口である。 江戸時代の登山口の方が平成の登山口より近いのでお勧めです。 入口には、「寛永三年(1626)朝熊岳道二月吉日」と刻まれた道標が建っている。 この道標は、一時他所へ持ち出されていたが神宮司庁の手で元の場所の道の南側へ建てられた。 宇治岳道の登山道は、整備されているので入口さえ分かれば迷うようなところなし。 朝熊峠まで6.5kmと少し長いですが、楠部峠まで来ると高低差も少なく歩きやすい。 ハイキング気分で歩けます。 朝熊峠までに三角点が三つあります。 山好きな人は、一寸寄り道して行くのも良ろしいかも。但し、一宇田の頭はヤブです。 宇治岳道は、何と云ってもジングウツツジが咲くことで知られています。 この花は、全国的にも少なく希少価値です。 花の咲く五月中旬に歩くのがベストかと思います。 |

| 【宇治岳道62町石の現状】 |

| 2011年10月14日「62町石」の現状を取材した。 62町石のうち昔の位置にある町石は少ない。 一宇田の頭を巻く登山道には、数多く地蔵さんが残っているので、岳道らしいところである。その他もぼつぼつと残っているが、多くは一箇所まとめて置かれている。 ケーブルカーが出来た頃、山上駅から金剛証寺山門までバスが走っていたので、地蔵を移動せざるをえなかったようです。 ケーブルカー廃止された後も内宮から金剛証寺山門までバスが走っていた。 ここも移動の対象となったようです。 |

| 【近鉄利用した場合の標準タイム】 | ||||||||||||||||||||||||||

車の場合は、置車をしないと効率が悪い。 |

||||||||||||||||||||||||||

| 【登山口付近詳細図】 |

|

| 【国土地理院軌跡40000図】 |

|

| 【宇治岳道に咲くジングウツツジ】 |

ジングウツツジの開花期は、5月中旬で通常の花より少し遅めです。 ジングウツツジの開花期は、5月中旬で通常の花より少し遅めです。ツツジの種類は多いが、この種は葉っぱの形が特徴です。ジングウツツジの生える場所は、蛇紋岩です。 蛇紋岩は、アルカリ性でジングウツツジは蛇紋岩でないと育ちません。従って、採取して家へ持ち帰っても枯れてしまいます。 別名、シブカワツツジ。 名前のとおりングウツツジは伊勢市で発見されました。その他、静岡県浜松市、愛知県新庄市の一部にのみしか分布する貴重な植物です。 宇治道〜朝熊峠の山道沿いに延々と咲いていました。これほど沢山咲いているのは、他にはないと思われます。 ここは、伊勢志摩国立公園の中心地でもあるので、保護はなされているものと思われますが、この貴重な花を未来に残すため大切に管理して欲しいと歩きながら祈らずにはいられませんでした。 環境庁、地元行政、神宮司廰の取り組みに期待します。 |

| 【赤福から登山口までのガイド】 |

左、浦田町バス停付近。 左、浦田町バス停付近。近鉄宇治山田駅からバスに乗換え浦田町行き又は内宮行きバスに乗り、浦田町バス停(おはらい町入口)で下車する。その他、近鉄五十鈴川駅からタクシーで神宮司廰まで10分ほど(徒歩30分)。帰りは、朝熊駅から電車で帰る。逆コースは、おはらい町や内宮など散策可能なので人気コース。右、 宇治玄関飾り。 玄関飾りは、神飾りにつき、笑門がないそのかわり、榊が両側にある、宇治の町にかしかない、独特のもの。 |

おはらい通りを歩いて赤福本店(左)へ向かう おはらい通りを歩いて赤福本店(左)へ向かう赤福本店(おはらい横町口)横の新橋(右)を渡る。橋を渡ると50m先に広い道と交差する。 この広い道を右に曲がっても良いのだが、分かりにくいので、やや狭い道を50mほど真直すると突きあたる。ここを右折れ100mほど進むと神宮司廰手前、「分岐1」の場所に出る。 |

| 【宇治岳道の登山口は分かりにくい】 | |

「分岐1」(三方別れ道) 「分岐1」(三方別れ道)中央に道標が見える、お伊勢参道の分岐点で三方への別れ道。朝熊山へ行くには、左の道を曲がる。と分岐2に来る。「分岐2」の50m先、標識はないが宇治道の登山口。 |

|

左、 左、江戸時代の登山口。 「分岐2」から直進。50mほど先に車両通行止めのバリケートあり。但し、人は通れる。 更に50m先に江戸時代の登山口あり。 現代の登山口より近いので、この道標のある所から登ることをお薦めしたい。 市内で最も古い道標が建っている |

| 【一丁石】 |

江戸時代の登山口から来ると、真ん中の少し広くなった辺りが合流点です。 江戸時代の登山口から来ると、真ん中の少し広くなった辺りが合流点です。手前地蔵が「一丁石」です。 |

| 【一町石から楠部峠までは散歩気分で歩けます】 |

伊勢志摩スカイラインが出来るまでは、金剛証寺へバスが走っていた。 伊勢志摩スカイラインが出来るまでは、金剛証寺へバスが走っていた。今は、楠部峠までは篤志の方が整備していただいているお陰で散歩気分で歩けます。 |

| 【62町石は、集積地に置かれている地蔵】 |

|

|

| 【一宇田道付近にある地蔵】 |

|

|

左、 左、一宇田道付近にある集積した地蔵です。 順番どおりに置かれていません。朝熊22町石のように並んでいれば古道の価値は高いですが。 |

| 【楠部峠】 |

| 楠部峠、標高230m、登山口から35分で到着 宇治・楠部から15丁の所にある。入口に右の地蔵さん三体(下左)がおかれている。 石垣跡(下右) 楠部岳道へ降りていく道際に、大きな石垣跡がある。ここは江戸時代、参詣者が休んだ茶屋跡。 最盛期の模様は、寛政九年(1797)「伊勢参宮名所図会」の楠部峠の挿絵に画かれている。ここの茶店の主人、大山家は、楠部村出身。昭和15年山を下りた。 |

|

上、 上、楠部峠にある三体地蔵と石垣。 左、 小運動場のような広いところで、周りは明るくさわやか、休憩するのに絶好の場所。 戦後、小学校遠足の定番だったが楠部岳道から登る人は少なくなった。 |

| 【楠部山二等三角点】 |

標高389.3.m二等三角点のある楠部山。 標高389.3.m二等三角点のある楠部山。三体地蔵のある辺りから10分程度で行けます。 |

| 【楠部峠を過ぎると緩やかな道になる】 |

|

| 下左、尾根はフラットな道。 楠部峠かから、伊勢志摩スカイラインと交差する場所までは、緩い坂道が延々と続く。尾根上の道。左(北側)は木々に遮られて展望は効かない。。右は、雑木の間から、大きく見えるのが神宮の山島路山。前山・鷲嶺など天空界道が顔をだす。遠くに神岳・牛草山など度会の山々も見える。風が通らないので夏は暑い道となる。 下右、一宇田の頭が見える。 直ぐ下はスカイラインが通っているので自動車の排気音が聞こえてくるあたりに来ると一宇田の頭が近くに迫る。 |

| 【一宇田頭の中腹を巻く】 |

地蔵さんが残って岳道らしい雰囲気を残しています。 地蔵さんが残って岳道らしい雰囲気を残しています。 |

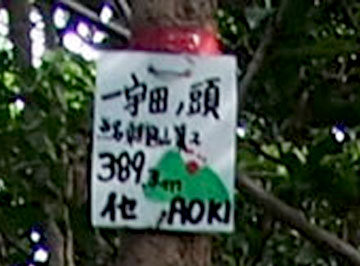

| 【一宇田頭の二等三角点】 |

|

一宇田の頭標高389.3m二等三角点あり。頂上は、木々に囲まれ展望はない。 一宇田の頭標高389.3m二等三角点あり。頂上は、木々に囲まれ展望はない。一宇田の頭から東峰へ薄い踏み跡はあ.るがヤブの中を行くので自信のない人は一般路を歩いてください。初登山者は地図とコンパスを持参してください。 一宇田の頭三角点から西はテープなし。テープは南に付いているので要注意。スカイライン一宇田展望台から一宇田峠(赤点線)は旧道です。三角点から西に降りていくと旧道に出ます。 |

| 【一宇田頭北の展望地】 |

|

| 【清水橋】 |

スカイラインの工事で清水橋ができた。夏は涼しいので休憩するのに敵地である。 スカイラインの工事で清水橋ができた。夏は涼しいので休憩するのに敵地である。 |

| 【朝熊ケ岳一等三角点】 |

|

左、 一等三角点と天測点 左、 一等三角点と天測点(左の四角石) NTT電波塔前広場の東にある。 樹林の中に入る。広場からは見えない。 朝熊峠から来ると犬の家から100m先にNTT電波塔あり。 |

| 【ケーブル山上駅跡】 |

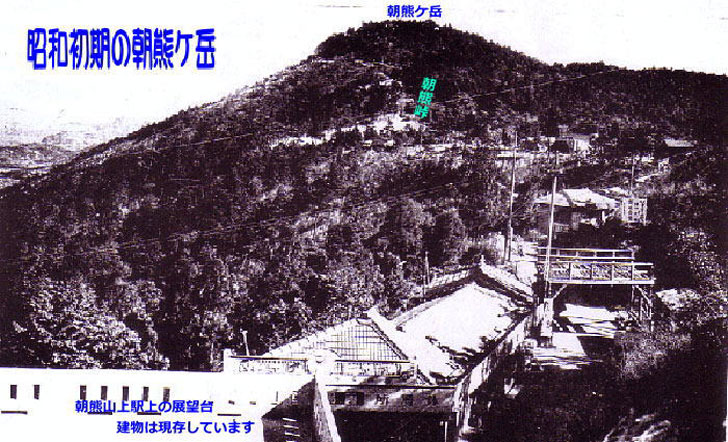

●朝熊山上駅跡(左) ●朝熊山上駅跡(左)昭和8年東洋一のケーブルカが開通した。昭和19年廃止。伊勢市駅から山上駅まで交通網が整備され下駄履きでも、金剛証寺にお参りできると宣伝された。駅舎上のテラスは絶景で東洋一のケーブルにふさわしい眺めは今も変わりない。 最近、金網のバリケードが造られ入ることできない。手前にも立入禁止の柵が設けられています。 ●下、展望台。 入口(朝熊ケ岳三角点の横)に通行禁止のロープが張られています。下(駅テラス)へ降りていかなければ問題はない。伊勢平野・伊勢海の絶景が見られます。 |

|

| 【昭和初期のケーブル山上駅】ー伊勢の自然と風物から抜粋>下左の建物は現存しています |

|

| 【昭和初期のケーブル山上駅】 |

|

| 【栄華の道】 |

一宇田峠から先は、江戸時代に栄華を極めた旅篭 持ちの屋敷などが建ち並んでいた。今は、屋敷跡に石積みか残されているのみ。 一宇田峠から先は、江戸時代に栄華を極めた旅篭 持ちの屋敷などが建ち並んでいた。今は、屋敷跡に石積みか残されているのみ。 |

| 【猟犬のいる一軒家】 |

一軒家の前には、鎖で繋がれたお犬さまの関所を越えねばならない。犬に弱い人は心して通ってください。一斉に飛びかからんばかりに吠えて歓迎してくれます。 一軒家の前には、鎖で繋がれたお犬さまの関所を越えねばならない。犬に弱い人は心して通ってください。一斉に飛びかからんばかりに吠えて歓迎してくれます。最近(二年前)、ご主人様がなくなられたので、今は元気がありません。 |

| 【朝熊峠手前の地蔵さん】 |

集積された地蔵がならんでいます。 集積された地蔵がならんでいます。 |

| 【朝熊峠】 |

|

朝熊22町との合流点。 朝熊22町との合流点。上右の東風屋(とうふや)という老舗の旅館がたっていた。(昭和30年代火災で焼失) 隣は御木本幸吉の別荘地や大富豪の屋敷があり、ここに多くの店が並び繁盛していた中心地。 下、 朝熊峠見た伊勢湾の奥(四日市市方面) |

|

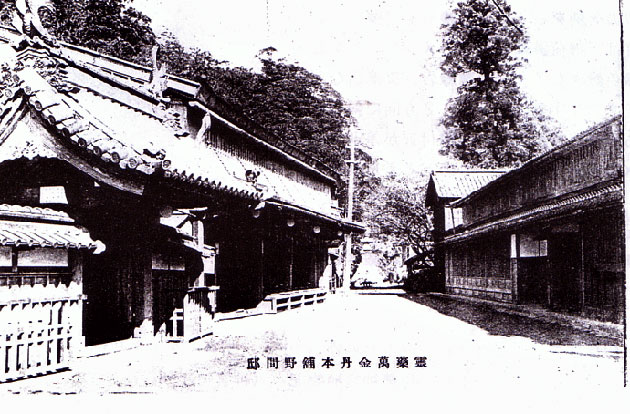

| 【野間万金丹跡と磯部岳道】 |

|

上左、 上左、丸山岳道、磯部岳道の入口 上右・左、 野間万金丹跡。 ここに野間万金丹という薬屋があり、山より高い建物があったと記されている。万金丹は、万能薬として何よりも重宝な薬であったらしい。現在は、寺の境内に小さな店がある。 |

| 【金剛訟寺山門】 |

伊勢神宮の護り寺。裏側に天照大神がした時の像がある 伊勢神宮の護り寺。裏側に天照大神がした時の像がある弘法大使が開祖した。 |