|

|

| 【磯部岳道】 |

| <磯部岳道の歴史> 志摩地方から朝熊山岳道は、鳥羽岳道・船津道・河内岳道と3コースあった。 五知から登る磯部岳道は、志摩一円から金剛證寺へ行く参詣(さんけい)ルートとなっていた。 磯部岳道は、下五知矢白の森(庚申塚)を基点に金剛證寺手前まで67町(約8.0キロ)信者の寄進による地蔵を光背型の町石(地蔵石)が3町毎に置かれている。 町石1号地蔵の所在地は、不明である。 古道は、現在の道の分岐点から約数10メートル南で左折れし集落の手前で現在の道と合流していた。 今は、この付近は一面の田地で不明。 この分岐点が、五知岳道の出発点で1号町石もこの付近にあったものと推測できる。 下五知から川沿いの道を行くと、上五知入口には延命地蔵があり近くに13町石がある。 集落を抜けた薬師堂の下に16町石、そこから西へ山裾の畦道を進むと登山口である。 近鉄五知駅からここまで2キロほど、歩いて40分程度。 登山口の斜面には、19町の町石と自然石に刻まれた「右いせあさま、左やま道」の道標あり。 その横には「右たけみち」と刻まれた観音石碑がある。 この登り口から尾根伝いに起伏の激しい山道が朝熊山山頂へと続いている。 かって、6月28日の金剛證寺開山忌には、 参詣者が列をなしてにぎわったが,昭和39年に伊勢志摩スカイラインが開通してからは利用者が激減した。 (三重県教育委員会資料参考) <8.0キロにある地蔵の現況> 2011年から3年間現地調査した結果、「67地蔵中、20数体の地蔵」を確認できた。 見落としもあるだろうが山中にあるものは分かりにくい。 宇治岳道や朝熊岳道にある地蔵に比べると、痛みも少ないように思う。 だが、放置されたままなので歴史の遺物となっている。 <歴史に埋もれた静かなる山道> 磯部岳道は、朝熊ケ岳登山コースの一つである。 厳しい山伏峠を越えて行く参詣道は、金剛證寺まで6.4kmある。 全コース変化のない樹林の中をひたすら歩く。 唯一、展望の良かった山伏峠最高点(510m)も周りの樹林が成長し今一の景観である。 朝熊山(電波塔や山上公苑)や伊勢湾口(菅島神島)の眺めは、背伸びをしないと見えず。 志摩方面の海や山(龍仙山、五カ所湾)の展望は良好だが以前と比べると落ちる。 昔は、伊勢愛山会の方が手入れをしていてくれたが高齢で来られなくなった。 今や、磯部岳道を参詣に利用する人はいない。(車で金剛證寺へ来る) 登山者も、伊勢方面から来るとマイカー利用が難しいので気軽に来られない。 何度か単独で登ったが、一度も人と出会ったことがない。 歴史ある道は、埋もれ消えていく運命か。 尾根筋は、伊勢市と志摩市の境界で天空界道の一部。マニアー向きの山道となりつつある。 県内外の方は、近鉄線を利用するのがベスト。(五知駅下車・朝熊駅乗車) 初級者向き、25000の地図とコンパスは必携。 <2018年8月18日登頂記録> ●タイム→五知駅(10:00)〜登山口(10:40)〜上五知の頭(11:45-12:25)〜山伏峠(13:30-40)〜山伏最高点(13:55) 金剛證寺(14:30-40)〜朝熊山(15;00-10)〜出会い広場(16:10)----6時間10分 ●足跡 →磯部岳道、登山口(標高90m)から標高250m付近までは溝道が多い。 近年、この道は深く掘れ倒木や落石で荒れ放題て歩きにくい。踏み跡は、溝道の上にあることが多い。 今回は、標高250m付近で岳道ルートを離れ標高405mの「下五知高」へと直登する。 「下五知高」は、樹林の中で展望はないが風が通り涼しいのでここで昼食をとる。 周りは何もない森を見回すとパンダの絵が書かれた「イセ青木」のプレートがある。 山伏峠にも最高点にも「イセ青木」のプレートがあった。 リニューアルした新プレートは、山の景観にマッチし好感が持てる。 だが、パンダの絵が気になる。何故パンダなの!! 山伏峠最高点の景観は、以前より樹林が成長し朝熊山方面は全く見えなくなっていた。 全長6.4キロ歴史ある山道も時代の流れに翻弄されているかのように思えた。 |

| 【標準タイムと距離】 | |||||

| コース | 距離 | 時間 | コース | 距離 | 時間 |

| 五知駅〜登山口 | 2.0km | 40分 | 金剛證寺〜朝熊山〜朝熊峠 | 1.0km | 20分 |

| 登山口〜山伏峠 | 6.4km | 100分 | 朝熊峠〜出会い広場(近鉄朝熊駅) | 2.4km | 60分 |

| 山伏峠〜金剛證寺 | 50分 | 計 | 3.4km | 80分 | |

| 計 | 8.4km | 190分 | |||

| 【国土地理院軌跡40000図57%縮小】 |

|

| 【近鉄「五知駅」で下車する】 |

|

上、 上、近鉄志摩線五知駅。 この駅は、無人駅なので降車に注意。 左、 駅前の町道を行く。 電柱に標識あり。 駅から登山口まで要所に案内標識あり ここは、下五知集落で周辺に1町石があったが現在は不明。 |

| 【延命六体地蔵】 |

左、延命六体地蔵。 右、延命六体地蔵の近くにある13丁石。 |

| 【上五知集落】 |

上五知集落。集落のはずれでとう車にもたれるようにて歩いていた老婆と二言三言と話をする。別れぎわ「岳へ行くのか、いかついの!!気をつけて行って来いや」と志摩弁で見送られた。 |

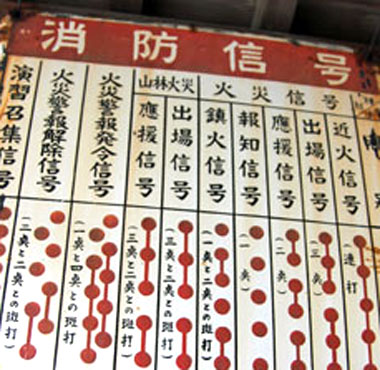

| 【集落に火災を知らせる鐘】 |

|

公民館軒下に吊るされていた鐘。相当古そう。 公民館軒下に吊るされていた鐘。相当古そう。 |

| 【薬師堂】 |

|

村はずれに磯部町指定文化財円空鉈堀り薬師三尊像あり。 村はずれに磯部町指定文化財円空鉈堀り薬師三尊像あり。前の標柱に書かれていた文字。 中央、薬師如来。109.5cm。 日光・月光両菩薩89.5cm。 1647年に円空上人が志摩へ来訪した折りの造像と考えられる。 |

| 【登山口への道】 |

|

上左、 上左、奥の集落を抜けると舗装された山道を行く。 上右、 本宮橋。 奥に分岐が見えているのが分岐。 左、 分岐。 標識あり。 右の道を50mほど先に登山口あり。 |

左、 左、登山口手前にある19地蔵。その先、右の山道を登っていく。 |

| 【登山口の標識】 |

「左内宮道・右岳道」と書かれた石の道標 |

| 【登山口直ぐ上にある道標】 |

右、自然石に彫られた「右いせあさま、左やま道」の道標。 |

左、 左、江戸時代の古道。標高200m付近まで深く掘れた溝道が多く歩きにくい。踏跡は溝道の上にあるところが多し。 |

| 【22丁地蔵】 |

|

| 【31丁地蔵】 |

|

| 【34丁地蔵付近は、3市と神宮との境界】 |

|

左、 左、磯部岳道、34丁地蔵付近の詳細図。 北へ、 距離400メートル先で主尾根(下五知高から下る)と合流する。 北東へ、 凡そ100m登ると、標高405mの下五知高。 西へ、 天空界道の神路辻へ。 |

左、 左、34丁地蔵は小広場で休憩に良い。 ここから神宮域林に入るので、神宮司庁の看板あり。 この付近は伊勢市・鳥羽市・志摩市の境界でもある |

| 【博打岩】 |

深く堆積した腐葉土を踏みしめながら37丁地蔵を過ぎると巨岩に接する。 深く堆積した腐葉土を踏みしめながら37丁地蔵を過ぎると巨岩に接する。俗称、博打岩といわれている。 |

| 【標高425ピークと40丁石】 |

|

上、 上、425ピーク付近には大岩が点在する。これは、蛇紋岩系の深成岩か。 通称、護摩石と呼ばれる。山伏との連想によって付けられたものであろうか 左、 40丁地蔵。 地蔵石は、二つに割れていた。隣に片割れが置かれていた。 |

| 【43丁地蔵と46丁地蔵】 |

左、43丁地蔵。右、46丁地蔵。 |

| 【山伏峠】 |

|

山伏峠。 山伏峠。(498.3m)。 三角点のある場所は、磯部道から行くと山腹を巻いていくので通らない。 山腹を巻いて、伊勢側に出ると、 「三角点まで3分」という標識あり。 (上右の写真) |

| 【山伏峠最高点】 |

|

上、 上、山伏峠最高点。 最高点のある場所は、登山道から離れた東の先端にある。 樹林が密生しているので初心者は要注意。 テープあり。 左、 最高点から朝熊ケ岳を見る。 2018年、樹木が成長し見えづらい。 |

左、 左、伊勢湾の展望。 下、 鳥羽・志摩の展望。 2018年8月訪れた日は、樹林が育ち見えなかった。 |

|

|

| 【49・50丁地蔵】 |

|

| 【52・55丁地蔵】 |

|

上、 上、52丁地蔵。 左、 55丁地蔵。 |

| 【58・61・64・67丁地蔵】 |

|

上、 上、58丁地蔵。 61丁地蔵。 左、 64丁地蔵。 |

| 【67丁地蔵が最後】 |

|

上、 上、磯部道最後の67丁地蔵。 左、 石積みの屋敷跡。 伊勢志摩スカイラインを横断すると金剛證寺入口に着く。 |

| 【磯部岳道入口】 |

|

上、 上、入口には、古い標石あり。 石字には、 右、いそべみち。 左、まるやまみち と書かれている。 左、 朝熊山側から見た磯部岳道入口。 (前の道路は、伊勢志摩スカライン) |

| 【金剛證寺】 |

|

昔日の金剛證寺開山日(6月28日)には、志摩一円から厳しい山越えのある山道(67丁)を歩いて金剛證寺へと参詣にきた歴史街道。 昔日の金剛證寺開山日(6月28日)には、志摩一円から厳しい山越えのある山道(67丁)を歩いて金剛證寺へと参詣にきた歴史街道。 |

|